Le XXe siècle est décrit comme le siècle des grandes révolutions technologiques. La technologie a permis, entre autres, une victoire sur de grandes pathologies, une mobilité accrue des Hommes et des biens, la conquête du ciel et de l’espace, des communications à grande distance, la révolution informatique...

Cet article se consacre à celle sans laquelle ces avancées auraient été plus partielles et bien plus lentes : la maîtrise de l’accès à l’alimentation. Il s’agit d’un bien essentiel qui, paradoxalement, est devenu pour une grande part de l’humanité d’un accès si évident – du moins dans les nations occidentales bien pourvues – que la préoccupation est passée au second plan, voire oubliée. Cette révolution repose sur une formidable augmentation de la productivité en agriculture.

La fin de la précarité dans le monde occidental

Au début du XXe siècle, la part de l’alimentation dans le budget d’un ménage parisien représentait de loin le poste principal : jusqu’à 75 % et plus du revenu d’un ménage ouvrier disposant d’un travail. Le logement, sordide bien souvent, n’en représentant que 5 % à peine. En 1950, cette part était tombée à 40 %, pour passer à 30 % en 1960 puis entre 15 et 20 % au début des années 2000 [1].

Ce pourcentage suit généralement le PIB du pays concerné. Ainsi les nouveaux pays entrant dans l’Union européenne, la Roumanie ou la Bulgarie, sont au niveau de la France des années 1960 [2]. La part du revenu consacrée à l’alimentation dans les pays les moins avancés est, quant à elle, encore proche de celle d’un Français du début du XX e siècle [3].

Ce pourcentage suit généralement le PIB du pays concerné. Ainsi les nouveaux pays entrant dans l’Union européenne, la Roumanie ou la Bulgarie, sont au niveau de la France des années 1960 [2]. La part du revenu consacrée à l’alimentation dans les pays les moins avancés est, quant à elle, encore proche de celle d’un Français du début du XX e siècle [3].

L’accès facile à une alimentation abondante, de qualité et bon marché est certainement, avec une politique de santé publique performante, le fait majeur du XX e siècle, même si toutes les régions du monde n’ont pas bénéficié de façon synchrone ou partagée de cette amélioration.

Ce progrès s’est en particulier appuyé sur la formidable augmentation de la productivité en agriculture, avec une accélération du phénomène après la fin de la seconde guerre mondiale, libérant des bras pour les autres secteurs d’activité et permettant une baisse continue du prix des denrées agricoles (figure 1).

Mais ce développement a-t-il été pour autant partagé ? Partagé entre la société et les agriculteurs ? Partagé entre les agriculteurs des différents pays ? Était-il durable, eu égard aux moyens mis en œuvre pour l’obtenir ?

Les facteurs d’amélioration de la productivité

L’augmentation de la productivité par unité de surface en agriculture s’est appuyée sur plusieurs facteurs techniques : l’amélioration variétale et les progrès de la génétique, les fertilisants, les pesticides pour protéger les plantes, l’irrigation, le drainage et la mécanisation.

- Figure 1 : Évolution des prix du blé tendre et du maïs en France (source INSEE)

L’amélioration variétale et la génétique

L’amélioration variétale et les progrès de la génétique ont produit des variétés plus performantes, tant par l’amélioration du potentiel de rendement que par la tolérance à la présence des bio-agresseurs (stress biotiques) ou la tolérance aux effets dépressifs de l’environnement (stress abiotiques : gel, froid, sécheresse, chaleur, vent, excès d’eau) le plus souvent subis par les agriculteurs jusqu’à la mise en place de schémas de sélection variétale rationnelle.

Ce n’est qu’à partir de la fin du XIXe siècle que les sélectionneurs appliqueront les principes des sciences agronomiques naissantes avec une approche plus rigoureuse et moins empirique de la sélection du blé que celle qui avait prévalu auparavant. Dans un premier temps, ils exploiteront la variabilité naturelle au sein de l’espèce (dont l’existence de mutations spontanées) puis mettront en œuvre des croisements avec des espèces ou des genres proches. Au milieu du XXe siècle, la création de maïs hybrides1 va révolutionner la production de la céréale américaine. D’autres plantes suivront : la betterave, le tournesol, pour une partie des variétés seulement, le seigle, le triticale2, le riz, le colza et même de façon récente, le blé et l’orge.

Seuls les protéagineux, en particulier le « fabuleux soja » (qui associe une capacité à fixer l’azote de l’air et une richesse de la graine en huile, culture stratégique au niveau mondial), mais aussi le pois protéagineux et la féverole « échapperont » à cette technologie en raison d’une autogamie3 prononcée compliquant la création d’hybrides.

À partir de 1950, la création de nouvelles variétés reposera en parallèle sur la technique de la « mutagénèse induite » pour la création de nouveaux caractères (mutations génétiques induites par l’intervention de l’homme, accélération du processus naturel de l’évolution qui s’appuie notamment sur la mutation spontanée). Cette technologie sera très largement pratiquée sur l’ensemble des espèces végétales et plus particulièrement les céréales dont le riz, le blé dur et l’orge.

La fin des années 1990 a vu la mise en culture de plantes génétiquement modifiées (OGM), principalement sur les continents américains et asiatiques. Le premier déploiement de cette technologie n’a pas directement participé de façon notable à l’augmentation des rendements. Les deux caractères introduits via la transgénèse sont la tolérance à des herbicides totaux (herbicide détruisant la totalité des mauvaises herbes touchées, mais aussi les espèces cultivées non tolérantes) et la résistance auxinsectes sur les cultures de maïs, qui facilitent la protection des cultures, mais sont sans effet direct sur la quantité de grains récoltée.

Fertilisants et pesticides

L’utilisation de fertilisants, en particulier d’azote, permet de faire progresser de façon significative les rendements et d’exploiter des sols auparavant dépourvus de toute valeur agronomique. Les progrès des rendements de la fin du XIXe siècle et du début du XXe avaient déjà fait appel aux amendements, notamment calcaires, dont la disponibilité a suivi l’amélioration des voies de communication avec l’arrivée du chemin de fer en tout point de l’Hexagone. Cette première phase d’amélioration des potentialités agronomiques des sols a permis de valoriser des sols acides, auparavant destinés à une « maigre » production d’herbe.

À partir de la fin de la seconde guerre mondiale, la mise au point, puis l’utilisation, de produits de protection des plantes (pesticides) destinés à limiter l’impact des bio-agresseurs, a eu une influence positive sur le rendement et la qualité du produit.

Irrigation et drainage

En sus des facteurs précédents, de nombreuses régions du monde ont bénéficié de la progression des moyens d’irrigation, notamment grâce au développement de canaux ou de forages profonds. En France, cette technique ne s’applique qu’à un nombre limité de cultures, dont principalement le maïs, le manque d’eau n’étant un facteur limitant sous nos climats que pour 20 % des cultures en terres arables.

Symétrique de l’irrigation qui s’intéresse au manque d’eau pendant l’été, les techniques modernes de drainage et de gestion des excès d’eau pendant l’hiver ont permis d’améliorer les performances agronomiques de près d’un tiers des terres labourables du territoire métropolitain. Dans ce cas, comme dans celui de l’irrigation, il ne s’agit pas d’une rupture formelle, puisqu’il existe un continuum depuis le bas Moyen âge, notamment en lien avec des travaux entrepris par les grandes abbayes dans les zones de marais.

Pesticides : de quoi parle-t-on ?

Le mot pesticide s’est construit étymologiquement avec le suffixe « -cide » qui signifie « tuer » et la racine anglaise « pest » qui correspond, selon les cas, aux ravageurs des cultures ou, plus généralement, à l’ensemble des bio-agresseurs. C’est un synonyme de produit phytopharmaceutique, ou produit de protection des plantes.

Historiquement, les premiers « pesticides », mis en œuvre principalement à partir de la fin du XIX e siècle, étaient des produits d’origine végétale (nicotine, roténone, pyrèthres), des produits minéraux (sels de cuivre, de zinc, de manganèse, de fer, arsenic, plomb, mercure, soufre), ou des produits chimiques simples, tels l’acide sulfurique ou le DNOC (dinitro-orthocrésol), assez largement utilisés comme désherbants avant 1940 dans les céréales à pailles.

La fin de la seconde guerre mondiale et les progrès accomplis en termes de chimie organique ont vu le remplacement d’une partie importante des pesticides d’origine végétale ou minérale par des molécules de synthèse de plus en plus élaborées, généralement plus efficaces et présentant une toxicité réduite comparativement aux produits minéraux les plus dangereux (arsenic, plomb, mercure) ou chimiques simples.

Dans les pays développés, les critères de sécurité, tant vis-à-vis de l’environnement que vis-à-vis de l’applicateur, sont devenus, au fil du temps, aussi essentiels que l’efficacité dans l’accès au marché de ces molécules. Ces critères sont aujourd’hui prépondérants lors de l’examen de ces produits, aussi bien au niveau de l’examen européen où sont autorisées les substances actives qu’au niveau français, par l’ANSES, qui examine les produits commerciaux à base de ces mêmes substances actives.

La mécanisation de l’agriculture

La mécanisation a accompagné l’intensification de la production. Cependant, dans ce cas, l’impact a surtout été notable sur la productivité par actif agricole et la capacité pour un agriculteur d’exploiter une surface plus importante, plus que sur les rendements potentiels par unité de surface eux-mêmes. Le Japon est un exemple d’intensification et de forte augmentation de la productivité sur des exploitations de faible surface, notamment du fait du relief de l’île et d’un recours à une main-d’œuvre maintenue relativement abondante pour assurer la sécurité alimentaire d’une île très peuplée [4].

Les effets de la révolution verte

La révolution verte est une politique permettant notamment aux agricultures des pays en voie de développement (PVD) ou des pays les moins avancés (PMA) d’augmenter les quantités d’aliments produits en s’appuyant sur l’intensification de la production et l’utilisation de variétés de céréales à potentiels de rendements améliorés et plus résistantes aux bio-agresseurs majeurs. Les effets de la révolution verte, lancée après la seconde guerre mondiale, ont surtout été sensibles à partir du début des années 1960, mais il faudra attendre les années 1970 pour voir les grandes famines structurelles disparaître. Elle a principalement reposé sur la sélection variétale, l’utilisation des engrais minéraux, notamment d’azote, plus localement de produits phytosanitaires, la mécanisation et, si nécessaire, l’irrigation. Elle a permis un accroissement significatif de la productivité agricole.

Cette politique, conduite sous l’impulsion des USA, répondait à deux objectifs : « humaniste », pour éviter de laisser des populations mourir de faim alors que la société de consommation se développait en Occident, et politique, comme moyen de lutter contre l’influence communiste. Cette seconde justification a disparu, la première ne se pose plus dans les mêmes termes.

Certains des pays concernés ont connu une progression des rendements plus faible, notamment lorsque les facteurs de production, tels les engrais azotés ou les pesticides, ont été employés de façon plus parcimonieuse. Les raisons de cette utilisation réduite sont liées soit à des moyens financiers insuffisants des agriculteurs ne permettant pas l’emploi d’intrants souvent importés, soit à un choix délibéré en raison de contraintes climatiques limitant la productivité par unité de surface et conduisant à privilégier une conduite extensive des cultures faute d’une valorisation régulière des intrants, comme c’est le cas pour le blé aux USA ou en Australie.

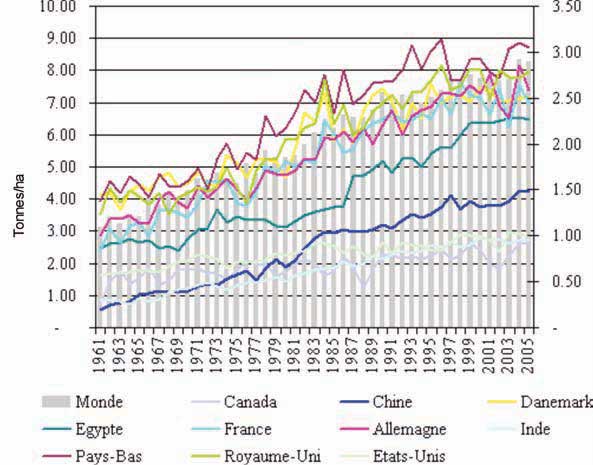

- Figure 2 : Évolution mondiale des rendements de blé à l’hectare entre 1961 et 2005 en tonnes – Source : Secrétariat de la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce Et le Développement - dépendant de l’ONU) d’après les données statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

La figure 2 illustre parfaitement ces différences entre des pays où le climat a permis une production plus intensive comme dans l’ensemble des pays d’Europe de l’Ouest (Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Allemagne et Danemark) et des pays où le climat, mais aussi les surfaces disponibles, ont conduit à privilégier une conduite extensive, comme le Canada ou les États-Unis d’Amérique. Enfin, entre ces deux tendances, des pays intermédiaires comme l’Égypte ou la Chine illustrent des situations où l’obligation de nourrir une population nombreuse a conduit à rechercher la production la plus intensive possible, sans atteindre toutefois les performances observées en Europe de l’Ouest, qui bénéficie, comme la Nouvelle Zélande aux antipodes, d’un des meilleurs climats possibles pour l’obtention de hauts rendements pour la culture des céréales à pailles.

L’« envers » de l’augmentation de la productivité

Modifications des milieux

Le rappel des bénéfices tirés des progrès de la productivité en agriculture est indispensable dans la mesure où nous ne retenons, depuis 10 à 15 ans, que les effets négatifs des techniques mises en œuvre.

Les effets à long terme de l’utilisation des pesticides sur la santé des applicateurs sont reconnus. Il en est de même de ceux sur la santé des consommateurs, mais principalement dans des pays en voie de développement (PVD) ou divers pays les moins avancés (PMA), pays où les normes de sécurité en termes de résidus de pesticides ne sont pas respectées, et où la surveillance de la qualité sanitaire de l’aliment est inexistante ou inefficace.

Également connus sont les effets de la contamination des eaux et des milieux par les produits de protection des plantes et les fertilisants, partout où les pesticides, les nitrates et les engrais phosphatés ont été largement utilisés.

Principales espèces végétales concernées

Céréales à pailles : blé, orge, seigle, avoine et triticale, cultures majoritairement semées à l’automne et récoltées en début d’été.

Protéagineux : pois, féveroles, lupin, cultures semées en automne ou au cours de l’hiver et récoltées en début d’été. Ces cultures fixent l’azote nécessaire pour leur croissance. Elles constituent une source de protéines indispensable pour la nourriture des animaux et l’alimentation des humains.

Oléagineux : colza, tournesol, soja et, pour mémoire, navette. Il s’agit de cultures dont la graine est riche en huile et qui constituent, avec l’huile de palme, la principale source de matières grasses végétales. Les huiles produites ont une destination alimentaire, mais aussi, de plus en plus, industrielle. Le colza est majoritairement semé à l’automne et récolté en début d’été. Tournesol et soja sont semés au printemps et récoltés en début d’automne. Le soja, comme l’arachide, est aussi un protéagineux dont la graine est riche en huile.

Cultures de printemps : cultures semées en avril-mai et récoltées en septembre-octobre, le maïs et le sorgho sont des céréales, cultures de printemps, comme le soja et le tournesol pour les oléagineux ou la betterave industrielle.

Cultures d’hiver : cultures semées à l’automne et récoltées en cours d’été.

Ces risques et contaminations ont conduit à de nombreuses restrictions et encadrements d’utilisation dans les différents pays d’Europe de l’Ouest.

Ces risques et contaminations ont conduit à de nombreuses restrictions et encadrements d’utilisation dans les différents pays d’Europe de l’Ouest.

L’emploi de ces intrants n’est pas seul en cause dans les critiques qui, à juste titre, peuvent être faites à l’agriculturemoderne en Europe de l’Ouest en général, et en France en particulier. La destruction deshaies, consécutive aux travauxde remembrement de l’espace agricole, a certainement amplifié la contamination des milieuxet modifié significativement la biodiversité de ces espaces. Les paysages agricoles du sud du bassin parisien et de l’Ouest de la France étaient historiquement associés à des haies avant les travaux de remembrement qui ont accompagné la politique agricole dite « productiviste » des années 1960- 1980. La plupart des haies initiales ont disparu pour laisser progressivement la place, entre 1965 et 1990, à un paysage d’« openfield » (« champ ouvert ») plus ou moins développé, ce qui s’est accompagné de changements dans la dynamique des espèces présentes, et notamment des bio-agresseurs. Entre 1960 et 1980, 600 000 kilomètres de haies ont été arasées en France (selon [5]), soit la moitié du linéaire total. La haie constituait un obstacle à la mécanisation, fragmentait les parcelles à l’excès et abritait une faune qui « pouvait proliférer en parasitant les récoltes ». L’image des dangers de la proximité des bosquets ou des haies était plus manifeste pour des insectes comme les hannetons communs qui pullulaient plus facilement à proximité des bois de chênes. Leur disparition pendant 40 ans doit autant à la modification des paysages qu’à des luttes insecticides massives avec des produits organochlorés, pratiquées dès la fin de la seconde guerre mondiale.

La même démonstration que celle faite pour les haies pourrait l’être pour le drainage et la transformation des marais et des zones humides, notamment dans l’Ouest de la France, avec une atteinte à la biodiversité caractéristique de ces milieux. Cependant, cette biodiversité pouvait autrefois présenter un visage moins sympathique lorsqu’il s’agissait de vecteurs du paludisme comme dans les zones marécageuses des Dombes au nord de Lyon ou d’autres zones largement représentées sur le littoral bordant l’Océan ou la Méditerranée.

L’irrigation, indépendamment de la progression du maïs, principale culture en bénéficiant, a un impact sur les prélèvements dans les cours d’eau en France, prélèvements en concurrence avec d’autres utilisations, en cas d’année à faible pluviométrie. En revanche, dans de nombreux pays en voie de développement, sa mise en œuvre a pu conduire à la salinisation de certains sols (Na+ Cl-) ou à l’enrichissement en arsenic (apporté avec l’eau d’irrigation ou résultat de la modification des équilibres qui maintenaient ces substances en profondeur), rendant ces sols impropres à la culture.

Agriculture et développement durable : un chemin sinueux

La protection des haies est désormais une priorité, la plantation est encouragée et accompagnée financièrement, y compris dans des zones où elles étaient absentes depuis au moins le début du XIX e siècle. Des actions sont mises en œuvre pour faire régresser l’utilisation des fertilisants et des pesticides. Mais ces mesures vont rapidement rencontrer des limites au-delà desquelles une diminution significative des rendements pourra être observée.

La stagnation observée des rendements moyens en France, et plus généralement en Europe de l’Ouest, fait l’objet de discussions. Certains experts l’attribuent à la pause dans l’intensification, d’autres privilégient l’effet des changements climatiques, (notamment pour les céréales à pailles d’hiver) [8]. Toutefois, la majorité d’entre eux soulignent la logique d’une pause dans l’augmentation des facteurs de productivité en agriculture (pour les oléagineux4 et les cultures de printemps). Cette pause serait, pour de nombreuses cultures, liée à l’adaptation du monde agricole à des prix du grain, à partir de 1992, qui ne rémunéraient plus les volumes marginaux, donc décourageaient l’emploi d’intrants au-delà d’un certain seuil [9]. Les prix élevés du début des années 70, puis les prix garantis par la politique agricole commune, ont conduit les agriculteurs à rechercher un rendement maximum, l’investissement en facteurs de production, génétique, engrais, pesticide étant souvent rentabilisé par les quintaux gagnés. À partir de 1992, la chute des prix du grain, avec l’alignement sur le cours mondial, a modifié cette logique. Une baisse drastique de l’intensification et la recherche d’économies sur la semence ou sur les intrants ont conduit à une production moindre pour de nombreuses cultures.

Les deux éléments, climat et pause dans les facteurs de production, peuvent aussi jouer en parallèle, sans qu’il soit possible de quantifier et de hié- rarchiser entre les deux influences.

Dès le milieu des années 90, la nécessité de réduire très sensiblement l’impact de l’utilisation des pesticides et des fertilisants sur les milieux, mais aussi de réhabiliter l’espace de production en agriculture, est apparue incontournable. Les interdictions des pesticides les plus emblématiques sont certainement celles de l’insecticide lindane, dernier organochloré largement utilisé à la fin des années 1990, puis des herbicides triazines, au début des années 2000, précédant une longue liste de retraits d’autorisations.

Une anticipation des conséquences de ces restrictions avait été envisagée dès le courant des années 1980, avec la possibilité de faire porter l’effort sur la génétique, via l’amélioration variétale. Une nouvelle orientation de la sélection dite classique devait se déployer avec des plantes plus résistantes aux maladies, et valorisant mieux l’azote, mais aussi, avec un recours plus prononcé aux biotechnologies (généralisation de l’utilisation des marqueurs ou appel à la transgénèse).

Cette piste paraissait « idéale ». Les méthodes de génétique classique trouvaient alors leurs limites, notamment pour la résistance aux ravageurs, la tolérance aux stress d’origine abiotique, hydrique ou liés à une alimentation en azote réduite, dernier objectif réaliste, une fois passée l’illusion du début des années 1980 d’un blé qui fixerait lui-même l’azote nécessaire pour sa production.

Le tournant de la fin des années 1990

L’évolution jusqu’en 1997-1998 a été conforme aux projections. À partir de cette date, une divergence forte entre les continents est apparue, résultante du poids de l’opinion publique sur les décideurs. Les analyses de risque en vue de l’autorisation des plantes génétiquement modifiées, qui font davantage référence au principe de précaution, ont favorisé cette évolution.

L’Europe est devenue, depuis, une zone de refus massif des biotechnologies quand elles font appel à la transgénèse. En réalité, seule la mise en culture est concernée par cette exclusion, puisque l’Europe continue d’importer massivement des produits agricoles issus de plantes génétiquement modifiées depuis les Amériques.

Parallèlement, les prix des grains ont connu une baisse régulière qui s’est accentuée à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec l’alignement des prix de marché en Europe sur le cours mondial. Les perspectives d’évolution de la rémunération via la vente de la production étaient jusqu’en 2006 peu encourageantes.

Cette érosion de la rémunération par le produit vendu a conduit à penser une agriculture dont le rôle essentiel serait différent : il ne s’agirait plus, pour l’agriculture en Europe de l’Ouest, de produire ou de sécuriser l’alimentation des Hommes, mais de privilégier des préoccupations environnementales (voir l’encadré « L’agriculture multifonctionnelle »).

Toutefois, cette approche prospective a été partiellement remise en question par la récente crise alimentaire de 2007-2008, puis par celle que nous vivons depuis l’automne 2010, avec les perspectives d’évolution pour le prix des différentes productions agricoles [10].

Le concept d’agriculture multifonctionnelle (partant du constat qu’au-delà d’une fonction première de fourniture d’aliments et de matières premières, l’activité agricole façonne les paysages, apporte des avantages environnementaux et contribue à la viabilité socio-économique de nombreuses zones) reste cependant très séduisant pour des zones à forte valeur environnementale ou des zones périphériques des grands bassins de production, à potentiel dans tous les cas limité.

La voie de sortie par l’« extensification » de la production en agriculture, un temps envisagée comme une solution pour gérer des objectifs parallèles, voire antagonistes, a donc cessé d’être la « voie royale » pour l’ensemble de l’agriculture française. Après la crise agricole et alimentaire de 2007-2008, cette approche ne pouvait plus constituer un modèle pour l’Europe, avec le choix fait d’une agriculture qui devait rester productive, mais s’appuyant a minima sur les principes de l’agriculture raisonnée et, dans la mesure du possible, sur ceux de la production intégrée.

Ainsi, la directive d’utilisation durable des pesticides confirme cette évolution. Adoptée par le Parlement européen en janvier 2009 et publiée en novembre 2009, cette directive impose aux différents pays européens, États membres, de mettre en œuvre avant 2014 les moyens de la protection intégrée pour réduire autant que possible le recours aux pesticides [11].

Productivité en agriculture et énergie

Il ne sera pas traité ici d’un facteur limitant majeur de l’agriculture du XXI e siècle, à savoir l’accès aux énergies fossiles et leur coût. Le modèle de la seconde moitié du XX e siècle s’est en effet appuyé sur la mécanisation et sur l’azote minéral, avec une ressource en pétrole (ou en gaz naturel pour la production d’engrais azotés) abondante et facilement exploitable, que permettait un prix du pétrole brut qui variait entre 10 et 20 $ le baril.

La somme des deux postes, fertilisation azotée et mécanisation, représente plus de 80 % du coût énergétique d’une production de céréales à pailles, de maïs, de colza ou de betterave. Seuls les protéagineux échappent à la dépendance vis-à-vis de l’azote. Parmi les protéagineux, le soja se distingue comme une espèce unique avec une production d’huile importante et une capacité à fixer l’azote, d’où un bilan énergétique exceptionnellement favorable.

Cette qualité prend une dimension stratégique lorsque des secteurs des transports, comme le transport aérien actuellement, revendiquent le recours accru à des esters méthyliques d’huiles végétales, donc issues de la biomasse renouvelable, pour un futur très proche. Nous constaterons que l’amélioration du bilan carbone par l’utilisation des biocarburants est seule soulignée, mais on ne peut ignorer aussi la réduction parallèle des émissions toxiques par rapport à la combustion du kérosène d’origine pétrolière à proximité des aéroports. Cette caractéristique vient de la présence du comburant directement au cœur du combustible lors de la phase de combustion, avec un effet bénéfique sur les rejets de particules, d’HC (Hydrocarbures ou imbrûlés), de HAP (Hydrocarbures aromatiques, polycycliques), comme c’est le cas pour les véhicules automobiles5 [15].

Les biocarburants sont donc, de ce point de vue, « bons » pour le climat et bons, en relatif, pour la santé des populations exposées à leur combustion.

La mise en œuvre des pesticides est très peu dépendante des énergies fossiles, en intégrant leur fabrication, leur transport et leur application. Leur emploi représente moins de 2 % du coût énergétique de la production agricole des principales cultures citées. Outre les pertes de rendements liées aux bio-agresseurs évités, leur mise en œuvre, principalement les herbicides, permet de simplifier les itinéraires et de réduire des interventions mécaniques, coûteuses en temps et en énergie fossile. C’est cette caractéristique qui explique notamment le succès des plantes tolérantes aux herbicides outre Atlantique.

Ce constat conduit au paradoxe apparent d’une agriculture productive, économe en pesticides, mais aussi en énergie.

Les bio-agresseurs, source de risques sanitaires

Les mycotoxines, produites par divers champignons se développant sur les cultures, peuvent présenter un risque sanitaire. Jusque très récemment, seules les aflatoxines et l’ergot du seigle faisaient l’objet de réglementations (normes sur la concentration maximale de toxines).

Certaines mycotoxines, telles que les fumonisines, n’ont été identifiées que très récemment. Les fumonisines, contaminant très préoccupant des grains de maïs et aliments qui en sont issus, ont été reconnues comme agent probable expliquant une plus forte prévalence de cancers de l’œsophage au sein de populations d’Afrique du Sud à la fin des années 1980.

- Épi de maïs avec fusariose productrice de mycotoxines

Leur responsabilité dans des pathologies graves chez les animaux comme chez les humains n’ont été documentées qu’au cours des années 1990 [13].

Depuis le début des années 2000, successivement en Amérique du Nord et en Europe, la présence de ces contaminants, dont les conséquences pour la santé des animaux et des hommes peuvent être graves en termes de toxicité chronique, fait l’objet d’uneprise en compte. Les récoltes dépassant les normes sont considérées comme impropres à la commercialisation dans les filières d’alimentation, y compris animales.

Le dernier rapport de l’ANSES, sur les risques liés aux contaminants chimiques et naturels de notre alimentation [17], soulignait le risque de dépassement des Valeurs Théoriques de Référence pour le déoxynivalenol, qui devient la mycotoxine la plus préoccupante dans l’alimentation des Français. La contamination du blé, et dans une moindre mesure du maïs, explique la présence de ce contaminant naturel dans les produits transformés à base de céréales. Seuls les métaux lourds rivalisent avec cette substance en termes de préoccupation pour l’agence [14].

Dans la pratique, la gestion des risques sanitaires de l’aliment vis-à-vis des mycotoxines et des alcaloïdes suppose la gestion d’un ensemble de bioagresseurs des cultures concernées, plus large que les seuls champignons impliqués dans leur production en raison de stress qui facilitent indirectement la contamination de la plante par le champignon toxinogène.

Plus d’intelligence et de complexité... maîtrisée !

Claude Sultana et Jean-Louis Bernard, tous deux membres de l’Académie d’Agriculture de France, analysent la difficulté d’extrapoler l’augmentation de la production qui s’appuierait sur un recours à plus de produits de protection des plantes. Ils concluent sur la nécessité d’une approche de la réduction des stress biotiques faisant appel à :

- Une information permanente sur le risque.

- Un recours privilégié à la prophylaxie avec des assolements et une rotation des cultures.

- Un choix judicieux des cultivars en faisant progresser la prise en compte des bio-agresseurs par la sélection, y compris en développant la transgé- nèse, mais en insistant sur la nécessité d’opposer aux bio-agresseurs une diversité de solutions, comme seul moyen d’éviter ou de retarder les contournements de gènes de résistance aux bio-agresseurs.

- Toute mesure permettant de valoriser la faune auxiliaire, en reconnaissant la grande technicité nécessaire pour obtenir ce résultat.

- Un emploi judicieux des moyens de lutte directe, dont les moyens de lutte biologique (encadré) et des produits chimiques de protection des plantes (voir encadré « Pesticides »). Il est également nécessaire dans ce cas, d’assurer une diversité de méthodes et de produits, sans laquelle la durabilité de la protection est impossible. Cette durabilité passe par une gestion des phénomènes de résistance des bioagresseurs ou des modifications des espèces en présence (phénomène d’inversion de flore ou de faune). Ce second scénario constitue une généralisation du cas particulier des résistances.

Cette perspective partage en tout point les recommandations de la directive d’utilisation durable des pesticides, évoquée plus haut. On notera à chaque fois la recherche de la diversité des approches en matière de gestion des bio-agresseurs.

Les principes et les outils sont pour la plupart anciens et bien identifiés : prophylaxie, lutte mécanique et biologique lorsqu’elle est possible, primauté à la génétique et, lorsque c’est nécessaire et de façon raisonnée, recours aux pesticides. Le maître mot de la démarche est « complexité » : complexité dans les moyens qui sont opposés aux ennemis des cultures.

Lutte biologique : de quoi parle t-on ?

La lutte biologique est une méthode de lutte contre différents bio-agresseurs des cultures (ravageurs, maladies, adventices) au moyen d’organismes naturels prédateurs (arthropodes, nématodes, et dans une moindre mesure vertébrés ou mollusques...), parasitoïdes (arthropodes...), pathogènes ou antagonistes (virus, bactéries, champignons ou leurs extraits...) des bio-agresseurs.

Elle peut par extension, s’appuyer sur le bio-agresseur lui-même après modification d’une ou plusieurs caractéristiques, pathogénicité, capacité à se reproduire (cas de la lutte autocide).

La lutte biologique est souvent plus spécifique que les autres méthodes de lutte, avec un spectre de cibles réduit. La production et la conservation des agents de lutte biologique sont aussi plus complexes. Ses performances sont généralement plus faibles, mais son impact environnemental, notamment en raison de la spécificité, plus limité.

Le cas de l’acclimatation d’un cortège d’agents de régulation d’un organisme introduit recèle les exemples des plus grands succès, mais c’est celui qui présente aussi les plus grands risques avec un agent qui, dans un second temps, peut s’attaquer aussi à des espèces indigènes utiles ou les concurrencer. L’exemple d’Harmonia axydiris est certainement le plus emblématique au cours de la période récente, celui du virus de la myxomatose, le plus significatif à l’échelle planétaire.

- La chrysomèle du maïs est un insecte ravageur des cultures de maïs

Plus de complexité suppose aussi la mise au point de nouvelles familles de produits phytopharmaceutiques, plus sûres que les anciennes vis-à-vis de l’environnement et de l’utilisateur, pour éviter les phénomènes de résistance des arthropodes, maladies et adventices. Cette complexité permet aussi d’éviter l’adaptation aux conditions agronomiques de contrôle mises en place (le cas le plus emblématique est celui de la chrysomèle du maïs dont des populations variantes se sont adaptées à la gestion agronomiques par la rotation, comme elle le font pour les insecticides), car les phénomènes de résistance ne sont pas spécifiques des outils de lutte chimique (pesticides) ou génétique (variétés), mais peuvent aussi concerner les parades agronomiques, quand elles existent.

Les plantes génétiquement modifiées, comme le soulignaient les académiciens, peuvent, au même titre que dans la génétique classique, contribuer à enrichir la diversité des solutions disponibles, sous réserve que leur mise en œuvre réponde aux règles de la lutte intégrée et non pas à des itinéraires simplifiés qui prévalent pour leur emploi outre-Atlantique.

Références

[2] In Cinquante ans de consommation en France, Édition 2009 page 19http://www.insee.fr/fr/themes/docum...

[3] Source : rapport de l’USDA de 1997 reprise dans http://www.senat.fr/rap/r06-200/r06...

[4] Nahid Movahedi in Notes complémentaires – Académie d’Agriculture de France – session février 2009 « Nourrir le Monde en 2050 »- P 45-48 - http://www.academie-agriculture.fr/...

[5] Baudry, Jacques et Jouin, Agnès, dir. (2003) De la haie au bocage. Organisation, dynamique et gestion. Paris, Éditions de l’INRA (Coll. « Espaces ruraux »), 435 p. (ISBN 2-7380-1050-4)

[6] in Histoire de la France rurale T3 sous la direction de Georges Duby et Armand Wallon -page 256 à 276

[7] Notes complémentaires – Académie d’Agriculture de France – session février 2009 « Nourrir le Monde en 2050 » – P 3 – 6 http://www.academie-agriculture.fr/...

[10] USDA Agricultural Projections to 2019. Office of the Chief Economist, World Agricultural Outlook Board, U.S. Department of Agriculture. Long-term Projections Report OCE-2010-1, 100 http://agriculture.gouv.fr/sections...

[17] 2e Étude de l’alimentation totale (EAT 2, Juin 2011).

1 L’hybride est le croisement contrôlé de deux lignées sélectionnées pour la complémentarité ou la synergie des caractères exprimés, il permet d’obtenir un phénotype précis mais implique le renouvellement de l’achat des graines chaque année pour continuer à bénéficier de l’amélioration induite.

2 Issu du croisement entre le blé et le seigle, le triticale est principalement utilisé pour l’alimentation animale.

3 L’autogamie est la propension d’une plante à l’autofécondation, fécondation qui a généralement lieu avant la libération du pollen.

4 Même si le cas du colza fait encore débat.

5 Les bénéfices relatifs des biocarburants pour la santé des populations exposées aux vapeurs des véhicules sont tels que la question de leur développement pour rendre plus accessible les normes Euro 5 et Euro 6 (fixant les limites d’émission des véhicules à moteur) a pu être posée par des membres du Comité des Constructeurs Français de l’Automobile [16], questionnement qui n’est jamais sorti de cercles de réflexion restreints.

Source: http://goo.gl/2GNPi

1 commentaire:

DB

Ok

Enregistrer un commentaire